В настоящее время на тепловых электростанциях применяются в основном испарители поверхностного типа. Генерация вторичного пара в этих испарителях происходит из химически очищенной деаэрированной воды. Этот пар либо отпускается внешним потребителям на ТЭЦ (при этом конденсат греющего пара, отбираемого из турбины, сохраняется в цикле электростанции, а испаритель выполняет функцию паропре-образователя), либо конденсируется в конденсаторе испарителя и в виде дистиллята используется для восполнения потерь рабочего тела в цикле.

Такого типа испарители имеют вертикальное исполнение и оснащаются паропромывочными устройствами и сепаратором.

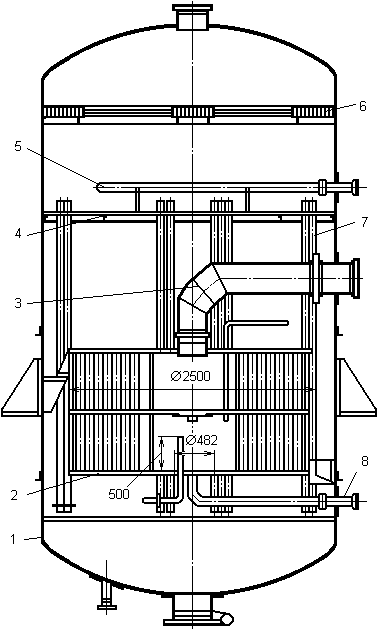

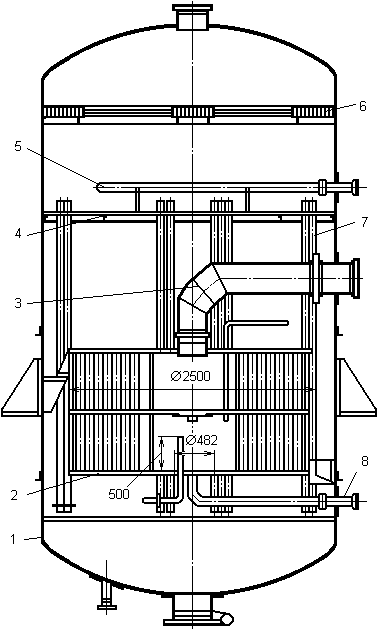

На рис. 4.1 показана типовая конструкция испарителя поверхностного типа, который маркируется буквой И с указанием площади поверхности теплообмена (греющей секции), например И-350 или И-1000. Основными узлами конструкции являются корпус, греющая секция, паропромывочные устройства, водораспределительные устройства и жалюзийный сепаратор.

|

Рис. 4.1. Общий вид испарителя поверхностного типа 1 - корпус; 2 - греющая секция; 3 - подвод греющего пара; 4 - паропромывочный дырчатый лист; 5 - водораспределительное устройство; 6 - жалюзийный сепаратор; 7 - опускные трубы; 8 - отвод конденсата греющего пара |

Работа испарителя (рис. 4.1.б) протекает следующим образом: первичный пар поступает в греющую секцию и, проходя в межтрубном пространстве, конденсируется на наружной поверхности труб. Конденсат пара стекает по трубам на нижнюю трубную доску греющей секции и отводится из нее.

|

Рис. 4.1.б. Работа испарителя |

Питательная (химически очищенная) вода поступает через регулирующий клапан в водораспределительное устройство над паропромывочным дырчатым листом, откуда по опускным трубам сливается в нижнюю часть корпуса и заполняет корпус и трубки греющей секции. За счет теплоты конденсации первичного пара происходит испарение части воды в трубках, где образуется пароводяная смесь. Таким образом, в трубках греющей секции создается подъемное движение воды, а в кольцевом зазоре между корпусом и греющей секцией – опускное, т.е. осуществляется естественная циркуляция жидкой фазы. Образовавшийся (вторичный) пар, пройдя через слой воды над греющей секцией, поступает в паровое пространство испарителя, проходит через слой промывочной воды над одним или двумя паропромывочными листами, жалюзийный сепаратор и отводится из испарителя.

Для обеспечения устойчивой естественной циркуляции и уменьшения выбросов капельной влаги в паровое пространство уровень воды в корпусе поддерживается выше верхней трубной доски греющей секции на 150 ÷ 200 мм.

Контроль за уровнем воды в корпусе и его регулирование осуществляются с помощью устройств, показанных на рис. 4.2.

|

Рис. 4.2. Схема контроля уровня воды в испарителе 1 – корпус испарителя; 2 – греющая секция; 3 – подвод греющего пара; 4 – импульсная трубка; 5 – уравнительная труба; 6 – водомерное стекло; 7 – регулирующий клапан; 8 – датчик; 9 – электронный регулятор; 10 –колонка дистанционного управления |

Испаритель оборудован также устройствами контроля за уровнями воды над паропромывочными дырчатыми листами, а также контроля и регулирования уровня конденсата греющего пара в греющей секции. Для повышения эффективности теплообмена в греющей секции из нижней части межтрубного пространства предусмотрен перепуск в паровое пространство неконденсирующихся газов. При этом эффективный отвод газов достигается при уровне конденсата греющего пара на 50 ÷ 100 мм ниже газоотвода.

В корпусе испарителя предусматриваются лазы для осмотра и мелкого ремонта внутренних устройств. Сам корпус выполняется сварным из листовой стали. Крепление трубок к трубным доскам греющей секции осуществляется приваркой или вальцовкой.

На рис. 4.3 показана конструкция испарителя с вынесенной зоной кипения. Испарители такого типа при работе с давлением греющего пара, близком к атмосферному, позволяют использовать в качестве питательной "сырую" воду. Это достигается за счет того, что образование вторичного пара происходит не на поверхностях нагрева, а в объеме, в который вводится так называемая "затравка" (мелкодисперсный мел). Выпадение примесей в этих условиях происходит на частичках затравки, которая циркулирует в контуре. Количество примесей поддерживается продувкой.

|

Рис. 4.3. Общий вид испарителя с вынесенной зоной кипения 1 – корпус; 2 – отвод вторичного пара; 3 – жалюзийный сепаратор; 4,5 – паропромывочные устройства; 6 – опускные трубы; 7 – подъемная труба; 8 – подвод греющего пара; 9 – отвод конденсата греющего пара; 10 – отвод неконденсирующихся газов; 11 – греющая секция; 12 – опускная труба |

Принцип работы испарителя с вынесенной зоной кипения состоит в следующем. Греющий пар из отбора турбины подается в межтрубное пространство греющей секции, где конденсируется на поверхности трубок. Конденсат греющего пара отводится в систему регенерации турбины. Питательная вода заполняет трубки греющей секции и корпус испарителя до уровня на 200 ÷ 250 мм ниже высоты подъемной трубы. Проходя трубки греющей секции, вода нагревается (без парообразования) до перегретого состояния по отношению к давлению насыщения в сепарационном объеме корпуса. На выходе из подъемной трубы она вскипает с образованием вторичного пара. Невскипевшая часть воды смешивается с питательной, проходит опускной участок корпуса и по опускным циркуляционным трубам вновь поступает в трубки греющей секции. Образовавшийся пар проходит паропромывочные устройства, жалюзийный сепаратор отводится от испарителя в конденсатор. В качестве промывочной воды в этих испарителях используется питательная вода цикла (конденсат).

В последние годы начинают получать распространение на ТЭС для подготовки добавочной воды испарители мгновенного (адиабатного) вскипания. Принцип работы таких испарителей показан на рис. 4.4.

|

Рис. 4.4. Схема и конструкция испарителя мгновенного вскипания а – схема; 1 – основной подогреватель; 2 – испаритель; 3 – отвод вторичного пара; 4 – продувка; 5 – циркуляционный насос; 6 – подвод исходной воды; б – конструкция; 1 – отвод вторичного пара; 2 – жалюзийный сепаратор; 3 – корпус; 4 – паропромывочный лист; 5 – опускная труба; 6 – подвод воды от основного подогревателя; 7 – распределительная тарелка; 8 – успокоительный лист; 9 – отвод неиспарившейся воды |

Питательная вода ("сырая") нагревается в головном подогревателе паром из отбора турбины до состояния перегрева по отношению к давлению в корпусе испарителя-расширителя. Поступая в объем испарителя-расширителя, она частично вскипает, образуя вторичный пар. Неиспарившаяся часть воды, смешиваясь с питательной, вновь поступает в головной подогреватель. Для предотвращения отложений примесей на стенках корпуса и других элементах испарителя-расширителя в циркуляционный контур вводится "затравка", а концентрация примесей поддерживается продувкой.