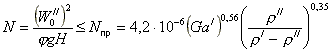

Попадание влаги, а вместе с ней и примесей в паровой объем испарителей обусловлено дроблением жидкости при барботаже, разрушением струй пароводяной смеси, а также разрывом оболочек паровых пузырей на границе раздела фаз. При этом размеры поступающих в паровой объем капель различны. Эти капли или уносятся потоком или попадают назад на зеркало испарения. Количество возвращаемых назад капель зависит как от начальной кинетической энергии, так и от высоты парового пространства. Капли малых размеров, имеющие малую начальную кинетическую энергию, могут свободно транспортироваться потоком пара в паровом объеме. Таким образом, влажность пара определяется количеством капель, забрасываемых на высоту расположения пароотводящих патрубков, а также выносимых (транспортируемых) потоком пара. Соотношение между забрасываемой и транспортируемой влагой зависит от скорости потока пара и высоты парового объема. Л.С. Стерман [4] показал, что при значении комплекса:

|

(4.38) |

влажность пара на высоте парового объема 0,8 м и более определяется выражением [4]:

| w = c·104·(Wo'')2,76/H2,3 | (4.39) |

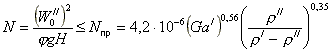

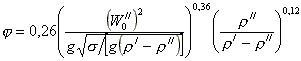

Значение j в (4.38) определяется зависимостью:

|

(4.40) |

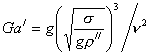

|

(4.41) |

При N > Nпр, что соответствует более высоким значениям приведенной скорости пара Wo'', влажность пара резко возрастает вплоть до значений w ~ (Wo'')5 ÷ 6.

Следует отметить, что на значение уноса влаги оказывает влияние не только скорость потока пара, но и состав воды, из которой он генерируется. Формула (4.39) получена для условий, когда концентрация примесей в воде ниже некоторого критического значения. При превышении этого значения возрастает пенообразующая способность барботажного слоя, что затрудняет разделение фаз и резко повышает транспортируемый унос частиц с малой объемной плотностью (пены). По данным испытаний испарителей ТЭС значения критической концентрации примесей находятся в диапазоне (6 ÷ 10) г/кг. При более высоких концентрациях (от 15 г/кг и выше), как показывают результаты испытаний, формула (4.39) в полной мере определяет унос капельной влаги.

Наиболее распространенными устройствами для очистки пара в испарителях являются паропромывочные дырчатые листы и жалюзийные сепараторы. Устройства с орошаемой набивкой для промывки пара в настоящее время не применяются.

Паропромывочный дырчатый лист представляет собой беспровальную тарелку, на которую подается питательная вода испарителя или основной конденсат турбоустановки. В зависимости от требований к качеству получаемого пара в испарителях могут устанавливаться один или два паропромывочных листа.

Слой воды над листом удерживается потоком проходящего через отверстия пара. Для поддержания такого режима необходимо, чтобы скорость пара на входе в отверстия листа была выше некоторой минимальной скорости и в то же время ниже значений, при которых отверстия листа превращаются в распыливающее устройство.

При скорости пара близкой к минимальному значению, когда дальнейшее незначительное понижение ее приведет к провалу жидкости через отверстия листа, устанавливается баланс сил, создаваемых разностью давлений, и сил, создаваемых столбом жидкости над отверстием и ее поверхностным натяжением. Этот баланс имеет вид:

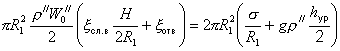

|

(4.42) |

где xсл.в, xотв – коэффициенты сопротивления при прохождении пара через слой воды и отверстия; Н, hyp – действительная высота барботажного слоя и массовый уровень жидкости над листом, м; R1 – радиус отверстии дырчатого листа, м.

Из (4.42) при условии, что сопротивление проходу пара через барботажный слой существенно меньше сопротивления листа, можно получить зависимость, определяющую минимальную скорость пара, при которой провал жидкости отсутствует:

|

(4.43) |

где j – среднее паросодержание барботажного слоя.

Для испарителей, работающих при давлениях, близких к атмосферному, j определяется выражением:

|

(4.44) |

где Fr = (Wo'')2/(g·hур).

Для расчета минимальной скорости применима также формула (2.16), полученная на основе обработки экспериментальных данных.

Максимальная скорость пара в отверстиях дырчатого листа, при которой происходит динамическое разрушение барботажного слоя, определяется зависимостью [3]:

|

(4.45) |

С учетом приведенных зависимостей скорость пара в отверстиях дырчатого листа принимается из условия:

| W''макс < W''o > W''мин | (4.46) |

а общая площадь отверстий:

| Fотв = Dи / (r''·W''o) | (4.47) |

При концентрации примесей в воде, из которой генерируется пар, Sк количество примесей, поступающих на промывочное устройство, определятся формулой:

| Sп1 = w·Sк | (4.48) |

Полагая, что все примеси, поступающие с паром, задерживаются в барботажном слое, содержание примесей в промывочной воде на листе Sпp.в = Sп.в + Sп1, где Sп.в – содержание примесей в воде, поступающей на дырчатый лист. В действительности, часть примесей, поступающих с паром в барботажный слой, проходит его транзитом.

Для оценки эффективности промывки пара в барботажном слое применяют коэффициент очистки hпр, который по данным экспериментальных исследований находится в пределах (0,9 ÷ 0,95). С учетом этого количество примесей, выносимых паром в пространство над дырчатым листом, определяется как сумма примесей, проходящих транзитом (проскок) и выносимых паром, за счет увеличения его в барботажном слое:

| Sп2 = Sп1·(1 – hпр) + w1·Sпр.в | (4.49) |

где w1 - влажность пара на выходе из барботажного слоя. В общем случае w1 ≥ w, так как процесс выноса влаги из тонких слоев жидкости отличается от вышерассмотренного, но в практических расчетах принимается равенство w1 = w.

Эффективность очистки (осушки) пара в жалюзийном сепараторе достаточно изучена и при:

| N ≤ Nпр = 0,208·10-4·(Ga')0,47·w0,16 | (4.50) |

коэффициент очистки пара в жалюзийном сепараторе hж может приниматься равным (0,75 ÷ 0,85).

В этом случае количество примесей поступающих в патрубок отвода вторичного пара из испарителя может быть определено выражением:

| Sд = Sп2·(1 – hж) | (4.51) |

Для испарителей с двумя ступенями промывки на второй паропромывочный лист подводится конденсат, расход которого aк составляет (3 ÷ 5) % от производительности испарителя. Содержание примесей в промывочной воде для этих условий:

| Sпр.в2 = Sп2·hпр/aк | (4.52) |

а содержание примесей в паре на входе в жалюзийный сепаратор:

| Sп3 = Sп2(1 – hпр) + w·Sпр.в2 | (4.53) |

Расчет качества пара испарителей с вынесенной зоной кипения и мгновенного вскипания не отличается от изложенного. Значения влажности пара при его скорости на входе в жалюзийный сепаратор ниже значений, определяемых по (4.39). Поэтому значения по количеству примесей, определяемые расчетом, могут оказаться завышенными.