Электронная книга

Путь

от Word-документа к мультимедийному учебнику

В.Очков

Оглавление статьи:

Первая

проблема – отличия в электронной и бумажной версиях книги

Вторая

проблема – несовместимость программных средств автора и редактора

Что

отличает Word-документ от мультимедийного учебника

Рис.

1 Разметка структуры рукописи

2

Словарь терминов, предметный указатель.

Рис

2а Предметный указатель учебника

3

Существующие иллюстрации книги

4

Дополнительные иллюстрации книги

Анимационный

клип, созданный в среде Mathcad

4.5

Сайт, поддерживающий «бумажную» версию книги

5

«Объемность» электронной книги

7

Дисковый и Internet-вариант

книги

Продолжение

следует – автор ждет дополнений и замечаний

Первая проблема – отличия в электронной и бумажной версиях книги

Обычно компьютерный учебный курс создается на базе учебника, уже вышедшего в свет, готовящегося к изданию или просто «лежащего без движения» у автора. Сейчас многие издательства выпускают некоммерческие книги (а к этой категории относятся почти все учебники) только после того, как они получают финансовую поддержку извне – от автора или из других источников. Создание электронной версии учебника – это какой-то выход из этой тупиковой ситуации.

Как правило, вариант книги, остающийся у автора (на диске – «электронный вариант книги») и «бумажный вариант», вышедший из типографии, отличаются друг от друга. Это связано с тем, что рукопись книги подвергается редакционной и редакторской обработке. При этом редактор, как правило, работает с бумажным, а не электронным вариантом рукописи и вносит правки на бумаге (в тексте), а не на компьютере. Это происходит от того, что многие редакторы и корректоры не желают и/или не умеют пользоваться инструментами Word, позволяющими вносить правки без вымарывания варианта автора, предоставляя автору возможность принять или отвергнуть вариант редактора или корректора. Считается, что ошибки и опечатки не так страшны (не так бросаются в глаза) в электронной версии книги, как в традиционном (бумажном) варианте. Но это довольно спорное «орфографическое снисхождение» допустимо только к Интернет-беллетристике, но не к учебным материалам. С этого момента (переход рукописи в руки издательства) «бумажный» и «электронный» варианты книги могут разниться в той или иной степени. Правки могут вноситься и на стадии работы с макетом (гранками) книги – это и «последние штрихи» редактора и/или автора и правки корректора. Кроме того, авторы многие иллюстрации по-прежнему передают в редакцию не в электронном виде, а не бумаге в виде эскизов, фотографий и пр. Перевод такого исходного материала в электронный вид осуществляется силами редакции, а полученные файлы считаются редакционной собственностью и автору так просто не передаются. Здесь можно посоветовать автору «выкупить» эти электронные иллюстрации «бартером» – за счет своего будущего гонорара, например. Хорошо бы автору научиться делать иллюстрации (схемы) самому. Тем более, это совсем не сложно, а иллюстрации (схемы) получаются очень качественными даже при работе с простейшими графическими редакторами. Очень важно, чтобы все эти правки были внести в электронный вариант книги, остающийся у автора. Тогда книгу можно сразу открыть в Интернет, согласовав, естественно, это с редакцией – обговорив это в договоре.

Вторая проблема – несовместимость программных средств автора и редактора

Авторы, как правило, работают только с Word’ом. В редакциях же используют не текстовые процессоры, а более мощные издательские системы (PageMaker, Publish Venture и т.д.), все из которых импортируют Word-файлы, но далеко не все из которых экспортируют готовые макеты книги обратно в Word.

Третья проблема – правовая

Многие редакции принципиально не дают электронные варианты макетов книг авторам, считая (а это часто оговаривается в договоре и фиксируется в выходных данных книги), что это (макет) собственность издательства. Не будем забывать, что макет книги, ее художественное и иное оформление – это тоже акт творчества, требующий не меньшей защиты, чем труд автора, – сам текст.

Здесь очень важно, чтобы автор книги фиксировал все изменения в ней, вносимые редактором и корректором, и переносил их в свой файл (файлы) – в электронный вариант будущей электронной книги и тем самым не посягал на права издательства. Желательно попросить редакцию дать в конце работы над рукописью диск с макетом книги, который идет в типографию, или по которой в редакции изготавливают пленки (слайды) для типографии. Это нужно делать имея ввиду и новое издание (переиздание) книги, дополнения и исправления в которое лучше всего вносить сразу в файл.

Что отличает Word-документ от мультимедийного учебника

Обычный («бумажный») учебник – это текст с минимумом примитивных иллюстраций, что определяется стремлением сделать такую книгу предельно дешевой, чтобы ее могли приобрести библиотеки, студенты и преподаватели – увы, одна из самых слабофинансируемых частей нашего общества. Мультимедийный учебный курс – это, как правило, рисунки, анимации, видео- и звукоряд, которые иллюстрируются текстом, т.е. текст и иллюстрации меняются местами в списке важности..

Но гладкие (не «гипертекстовые») тексты – электронные дубликаты опубликованных или неопубликованных книг, тоже имеют право на существование в Интернет. Но их скорее следует рассматривать не как учебные, а как справочные материалы. Если в книге необходимо найти тот или иной материал или «выудить» из нее нужную цитату, формулу или таблицу, то лучше обратиться не к «бумаге», а к «электронике» хранящей простой (гладкий, неразмеченный) текст, открыть нужную страницу в Интернет (см., например www.lib.ru) и отдать команду Find.

Авторы часто забывают или не знают о том, что последние версии того же популярнейшего текстового процессора Word позволяют очень легко создавать гипертекстовые документы со всеми мультимедийными «прибамбасами».

Следует также помнить о том, что эти «прибамбасы» могут помочь и самому автору работать над рукописью будущей книги. Например, гипертекстовое оглавление (см. ниже) помогает автору легко (одним щелчком мыши) переходить к нужному разделу, автоматическая нумерация объектов рукописи (рисунков, формул, таблиц и др.) позволяет без проблем вставлять в текст новый объект или удалять существующий – все нужные изменения в ссылки (см. рис. 1.2, см. табл. 3.47 и т.д.) будут сделаны автоматически.

Но при этом следует иметь ввиду, что все эти «накрутки» могут сильно мешать макетированию книги в редакциях, использующих компьютерные издательские системы, плохо совместимые с Word’ом. Из-за этого почти все редакции требуют от авторов, чтобы они сдавали рукопись в виде гладкого текста с минимумом форматирования (верхние и нижние индексы) и иллюстрации в отдельных файлах (обычно в bmp-формате) или на бумаге.

Поговорим о них, об этих «прибамбасах».

1 Структура рукописи

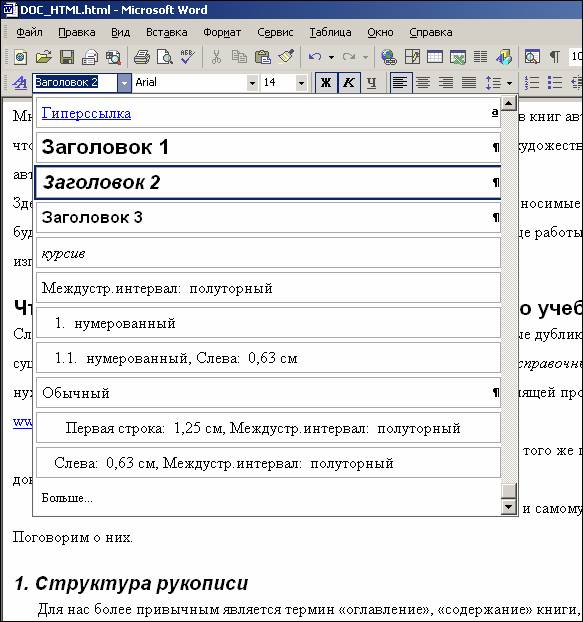

Для многих более привычным является термин «оглавление», «содержание» книги, показывающее ее главы, разделы (глав) и подразделы. Многие авторы заканчивают работу над рукописью, «ручным» составлением ее оглавления, забывая (или не зная), что это можно делаться автоматически, одной единственной командой Word’а – Вставка/Ссылка/Оглавление и указатели. Нужно только правильно отформатировать текст – указать в нем заголовки разного уровня – см. рис. 1.

Рис. 1 Разметка структуры рукописи

К форматированию также можно отнести вставку в него различного рода закладок, к которым затем можно будет сделать соответствующие гиперссылки (см. рис. 5, см. табл. 7.8, см. рис. П4 и т.д.), щелкнув по которой, будущий читатель книги сразу перейдет на нужный объект, а затем вернется к основному тексту. Такое же удобство мы отмечаем и при работе с электронным оглавлением, которое обычно ставят в начале текста (см., например, начало этого текста) и которое а) дает общее представление о книге или статье и б) позволяет одним щелчком мыши открыть нужный раздел.

Обычной практикой является так называемый «объемный» заголовок.

Заголовок большого учебника не уменьшается на одном экране дисплея, поэтому с ними становится трудно работать. В этом случае лучше дать заголовок глав (первой слой третьего измерения), а после выбора обучаемым нужной главы (после щелчка мыши по ее названию) – разделы данной главы (второй слой) и т.д. Скроллинг вертикальное (а иногда и горизонтальное) скольжение по тексту на экране компьютера – не очень удобный прием, к которому следует прибегать только в крайних случаях, когда, например, большая схема вся не умещается на экране дисплея.

Уместны будут также и выпадающие подзаголовки.

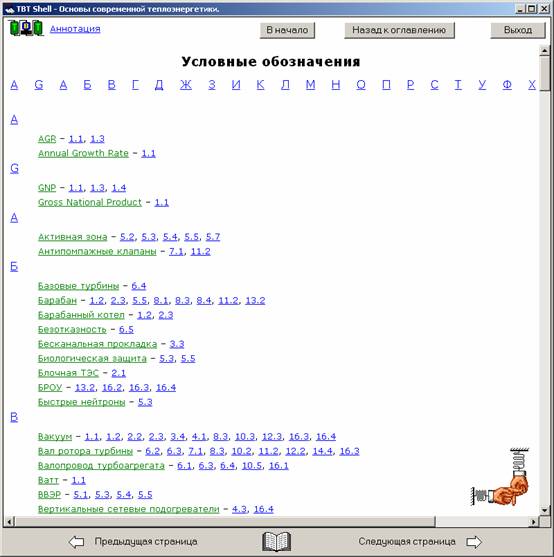

2 Словарь терминов, предметный указатель.

Обычно он размещается в конце книги: отмечается термин и указывается, где он впервые вводится в текст, либо где дается его строгое определение. В электронном варианте книги этот словарь можно, во-первых, вставить в самое начало книги, побуждая обучаемого просмотреть (изучить) термины до начала работы с учебными курсом. Многие преподаватели (методисты) вполне обоснованно считают, что освоение терминов какой-либо предметной области – это половина процесса изучения (освежения в памяти) учебного курса. Отвечая на вопрос (а этот процесс можно автоматизировать), знает ли обучаемый тот или иной термин, можно определить его уровень подготовки (входной контроль) и, во-вторых, установить, какой материал из учебники нужно давать обучаемому. Кроме того (во-вторых), полезно ключевые слова текста выделить фоном и создать «выпадающие» расшифровки терминов – см. рис. 2.

Рис. 2 «Выпадающие» подсказки

В Word’е нет инструментов создания выпадающих подсказок. Поэтому можно предложить альтернативное решение – гипертекстовый переход к расшифровке термина.

Перечень терминов желательно вынести в отдельный список с указанием (с гиперссылками) разделов учебника, где эти термины встречаются:

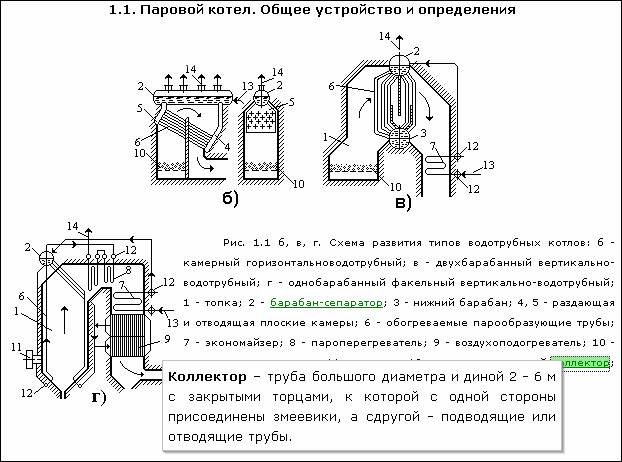

Рис 2а Предметный указатель учебника

Саму расшифровку термины можно «выуживать» из Интернет (см. www.km.ru, например):

Рис. 3 Поиск расшифровки терминов в Интернет (см. также http://www.yandex.ru/yandsearch?text=&stype=encyc)

Хороший Интернет-учебник должен выполнять также своеобразную функцию стартовой площадки, с которой обучаемый может пуститься в поиск по отдельным разделам изучаемой дисциплины.

Начать изучение курса можно со знакомства с данными терминами, а входной контроль уровня знаний обучаемого – с определения доли терминов, с которыми обучаемый уже знаком.

В этих расшифровках можно выделить новые термины и определения с новыми «впадающими» текстами, которые, кстати, могут иметь все мультимедийные «прибамбасы» – рисунки, анимации и пр. Такие же «выпадающие подсказки» можно организовать и на рисунках: подвел обучаемый курсор мыши к нужной области рисунка и узнал, что здесь изображено.

3 Существующие иллюстрации книги

Существующие иллюстрации книги следует доработать – графики сделать цветными, внести в них «объем» и т.д. Особо следует сказать о графиках функциональных зависимостей, часто приводимых в учебниках для иллюстрации тех или иных процессов. Такие графики первоначально строились по табличным зависимостям, которые затем были потеряны. Перерисовать (не отсканировать) такой график можно, визуально восстановив табличную зависимость и нарисовав по ней сам график. При этом не будет лишним через аппроксимацию или интерполяцию восстановить утерянную зависимость. Это будет полезно при создании задачника-решебника по данной дисциплине (см. http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/SSO/Min_Tr_Solver.html). В этом случае обучаемый может не только оценивать нужные ему числа по графику, но и вставлять соответствующую функциональную зависимость в свой расчет.

Хорошим решением будет ввод в учебник гиперссылочного списка иллюстраций:

4 Дополнительные иллюстрации книги

Следует сразу подчеркнуть, что работа над компьютерным обучающим курсом, как правило, начинается не с создания текста, а с создания рисунков, анимаций, фотографий, видеоряда и пр.

Текст, в принципе, можно и не писать. Дело в том, что все эти иллюстрации могут составить электронный подсобный материал, который лектор (а он и есть автор будущего бумажного и электронного учебника) использует в аудитории, оборудованной мультимедийным проектором (см. фотографию). Потом уже можно будет эти иллюстрации «обвесить» дополнительными текстами и создать полновесный компьютерный учебник, годный как для самостоятельного изучения студентами, так и для использования его на лекциях. В этом случае будет полезным в конце (или начале) учебника дать гипертекстовый список иллюстраций (рисунки, таблицы, анимации, видео и др.), по которому легко будет ориентироваться на той же лекции.

Дополнительные иллюстрации, которые, как уже отмечалось ранее, составляют суть мультимедийной книги, вернее уже не книги как таковой, а компьютерного учебного курса. Здесь выделяют:

а) анимацию

б) звукоряд

в) видеоряд

г) «живые» формулы

д) трехмерные графические модели

е) фотографии и пр.

4.1 Анимация

Если какой-то рисунок «бумажной» книги иллюстрирует какой-либо процесс, текущий во времени (и пространстве), то этот рисунок следует анимировать, оживить. Анимация может быть очень простая, состоящая из нескольких кадров, фиксирующих то или иное состояние объекта. При этом обучаемому предлагается, например, нажать одну из кнопок на рисунке, чтобы просмотреть поочередно эти состояния. Сложные рисунки (разрез парового котла, например) можно разделить на несколько рисунков (схем), фиксирующих те или иные детали (воздушный тракт, газовый тракт, водяной тракт, паровой тракт и т.д.).

Эти рисунки (кадры) можно делать простейшими графическими редакторами (PaintBrush, например). Более сложная анимация требует более совершенных инструментов. Здесь обычно автор пишет сценарий и отдает его на реализацию профессионалу. Тут важно, чтобы «профессионал» хоть немного понимал, что за объект он анимирует, а то получится полнейшая чепуха. Можно поручить такую работу студентам, выполняющим различного рода учебные задания (курсовые, дипломные и пр. работы) и знающие, с одной стороны, сам процесс, а с другой, те или иные инструментальные средства анимации. Если нужно анимировать результаты расчетов, то тут очень могут помочь современные математические программы (Mathcad, Maple, Matlаb и др.), оборудование удобными и простыми средствами анимации – см., например, ниже анимацию процесса фильтрации воды, который автор этой статьи сделал за несколько минут на основе реализации математической модели процесса (решение дифференциального уравнения в частных производных методом характеристик, если это кого-то интересует).

Анимационный клип, созданный в среде Mathcad

Следует помнить о том, что разного рода клипы (анимационные или видео – о них ниже) трудно «качаются» по сети. Ими, как правило, иллюстрируют дисковый, а не интернетовский варианты книги (о них ниже).

4.2 Звукоряд

Им обычно дополняют анимацию, т.к. нельзя одновременно следить за анимационным клипом и читать текст. Такой звукоряд может «начитать» либо сам автор учебника прямо в микрофон компьютера, либо нанятый диктор по подготовленному тексту. Хорошим решением будет вставка в учебник и текста, и дублирующего его звукоряда с предоставлением обучаемому права выбора: обучаемый может либо читать, либо слушать текст, Сам анимационный клип можно сопровождать небольшим текстом – бегущей строкой, например.

4.3 Видеоряд

Идея полностью заснять на видеомагнитофон лекции автора учебника и выдать все это за электронный учебник уже отпала. Но дополнить отдельные абзацы книги видеорядом с объяснениями (у доски) «живого» автора весьма полезно. Видеоряд будет также полезен при иллюстрации некоторых процессов. Видео можно заснять на аналоговую видеокамеру (даже на бытовую), а потом перевести в цифровой формат. Но лучше сразу воспользоваться цифровой видеокамерой. Переводят аналоговый видеоряд в цифровой обычно уже по ранее отснятому материалу.

В свое время было отснято огромное количество учебных кино- и видеофильмов, создано множество рисованной анимации и диафильмов учебного характера. Сейчас эти материалы не используются из-за того, большинство кино- и видеокабинетов в учебных заведениях закрыто. Но можно попытаться отыскать и перевести в компьютерный формат эти ценные учебные материалы. Здесь могут возникнуть две проблемы – техническая и правовая. Первая связана с переводом аналоговых материалов в цифровой формат, а вторая – с авторскими правами.

Пример видеоряда

4.4 «Живые» формулы

Особо следует сказать о расчетных методиках, описание которых часто вставляется в научно-техническую литературу. Обычно формулы, составляющие ядро расчетных методик, автор «вручную» вписывает в рукопись книги или в лучшем случае вписывает в текст с помощью какого-либо научного редактора – Word Equation, например, встроенного в Word. Здесь возникают, как минимум, две проблемы. Во-первых, формулы Word’а не всегда адекватно воспринимаются некоторыми издательскими компьютерными системами. Во-вторых, в них очень много ошибок (опечаток), которые не может выловить ни автор, ни тем более корректор (написано a2.3, а нужно a3.2, например). Чтобы избежать досадных математических опечаток (а они намного страшнее текстовых опечаток), такие расчеты нужно вести в средах математических программ Mathcad, Matlab, Maple, Mathematica и др. (см. www.exponenta.ru) и дополнять электронный учебник соответствующими файлами. Тем более, что последние версии упомянутых программ имеют прекрасные средства публикации в Интернет. Можно также просто «заморозить» протокол расчета в виде рисунка и предлагать обучаемому при необходимости изменения исходных данных скачивать нужный файл в нужную математическую программу. Пример – сайт www.vpu.ru (vpu – впу – водоподготовительная установка), поддерживающий книгу «Водоподготовка» с «живыми» расчетными методиками. Кстати, если обучающий курс содержит много расчетных методик, то его целесообразно создавать в среде какой-либо математической программы. См., например, список электронных учебников, созданных в среде Mathcad – http://www.mathcad.com/library/Electronic_Books.asp.

4.5 Сайт, поддерживающий «бумажную» версию книги

Хорошим решением будет создание «трилогии» «книга(и)-CD ROM диск-сайт в Интернет». Примеры – см. выше (сайт www.vpu.ru) и сайт http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Komplex/index.htm. Здесь важно зарезервировать имя сайта второго уровня, который будет сразу ассоциироваться с компьютерным курсом или книгой – www.matan.ru, www.chemistry.ru и т.д.

5 «Объемность» электронной книги

Здесь под «объемностью» нужно понимать не размер (листаж) книги, а ее «неплоскость» – в электронную книгу можно внести еще одно «третье» измерение. У книги можно сделать «фон», куда помещается материал, не вошедший в бумажный вариант. Вход в книгу может начинаться с меню, с помощью которого можно определить и поддерживать уровень читателя.

6 Контроль и самоконтроль

Часто в учебниках и учебных пособиях разделы оканчиваются вопросами для самоконтроля, т.е. каким-то подобием диалога автора с читателем. Этот диалог компьютерными средствами можно вывести весьма на высокий уровень, вставив в электронную книгу контроль не только в виде вопросов с вариантами ответов, но и более сложный диалог, включая и тренажеры.

7 Дисковый и Internet-вариант книги

Они могут существенно отличаться и об этом должен помнить автор, работая над проектом.

В идеале созданный HTML-учебный курс должен одинаково хорошо работать и в Интернет и с CD-ROM диска. Почему нужно дублировать Интернет-курс на диске?! Тут можно отметить как минимум три причины.

1. Естественно, далеко не все обучаемые будут работать на компьютерах, подключенных к сети Интернет. Даже если подключение есть, то скорость линий может быть низкой. В этом случае курс может «скачиваться» на компьютер обучаемого или на корпоративный сервер учебного заведения ночью, например, а открываться для чтения днем. CD-ROM приводом (а сейчас уже и DVD-ROM приводом) оборудованы почти все компьютеры. В этом случае вопрос уже может ставиться не о двух, а о трех версиях учебного курса: Интернет-версия, Интранет-версия и версия для отдельной рабочей станции (версия на CD или DVD-ROM диске).

2. Учебный курс может быть так «нагружен» мультимедийными приложениями (видео, звукоряд и прочее), что его скачивание будет проблематичным («тормозным», как выражаются студенты) даже при очень быстрой сети.

3. В варианте с CD (DVD)-ROM диском можно решить проблему защиты курса от несанкционированного доступа (электронные книги, пароли и пр.). Такую защиту, в принципе, можно создать и для Интернет-версии курса, но это противоречит самой основополагающей идее Глобальной Сети – ее открытость. Кроме того, Инетернет-защиты, как правило, легко ломаются.

Но ставку, конечно, нужно делать на Интеренет-версии курсов. Дело в том, что диск «это – воробей: выпустишь, не поймаешь» для, например, исправления ошибок или опечаток (очепяток), дополнения его новыми материалами, замены традиционных иллюстраций (плоскость, «черно-белость», статичность), на мультимедийные и пр.

Идеалом является тот случай, когда автор курса сам его администрирует:

а) регистрирует и анализирует учащихся, обратившихся к курсу;

б) редактирует курс, дополняет его новыми (свежими) материалами, новыми мультимедийными иллюстрациями;

в) ведет переписку с учащимися и коллегами;

г) создает и редактирует форум по учебнику (см. пример по энергетическим котлам www.kotel.ru) и пр.